Автор: Денис Марков, архитектор-градостроитель, автор тг-канала Башня и Коробка

Смена парадигмы

Массовая типовая застройка — одно из самых влиятельных архитектурных событий XX века. Впервые построенные в 1930-х ранние модульные жилые здания дали толчок к развитию индустриального домостроения. Стандартизация и индустриальные методы строительства с одной стороны, и вера в равные условия жизни и диктат государственного планирования с другой стороны,заложили основу модернистскому городу. Модернистский город был призван решить как жилищные проблемы послевоенной Европы и Советского союза, так и обеспечить граждан социально-бытовой инфраструктурой и общественными пространствами. Поэтому в большинстве развитых стран жилые кварталы и пространства проектировались только в рамках парадигмы модернизма и долгое время другой подход серьезно не обсуждался.

Однако уже в конце 1960-х годов в развитых странах усиливается критика такого подхода в градостроительстве. В середине 70-х архитекторы и теоретики архитектуры (например Колин Роу [1] и Альдо Росси [2]) обращаются к историческому городу, противопоставляя модернистскому спланированному городу — естественно сложившийся город, в котором соседствует инфраструктура и здания разных эпох — «город-коллаж». Меняется парадигма городского планирования.

С приходом к власти приверженцев неолиберализма в 80-е годы, государствапостепенно делегируют функции регулятора рынка недвижимости девелоперам. Политико-экономические практики неолиберализма предполагают, что наилучшим способом повышения благосостояния граждан является развитие свобод и навыков предпринимательства, для чего необходимо наличие частной собственности, свободные рынок и торговля. Взамен патерналистской модели государственного управления внедряетсяинституциональная структура, обеспечивающая развитие практик неолиберализма. Создается современная модель управления девелоперским продуктом.

В новом тысячелетии известные европейские архитекторы, такие как Рем Колхас, Жак Херцог и Пьер де Мёрон, Норман Фостер начинают активно проектировать в странах Азии и Ближнего Востока. Они переносят успешно опробованные в Европе и США архитектурные идеи на новые рынки, не учитывая ни исторический контекст, ни управленческие модели, ни сложившийся городской ландшафт. Теперь они не размышляют о будущем города — они его создают в отдельно взятой стране. Критическую базу под эти урбанистические решения создают немногие или вообще не создают. Зачем подводить теоретическую базу под создание нового сверхтехнологичного города на 50 тысяч жителей впустыне Абу-Даби, если можно просто начать его строить? Так создаются «города-дженерики» —индифферентные по отношению к составляющим городского конструктора: среда, история, социум и т.д. Рем Колхас первый дал характеристику таким городам: «город-генерик — это город, освобожденный от гравитации центра, от смирительной рубашки идентичности. Город-генерик разрывает этот деструктивный цикл зависимости: в нем нет ничего, кроме отражения актуальных потребностей и актуальных возможностей. Это город без истории» [3].

Город как продукт

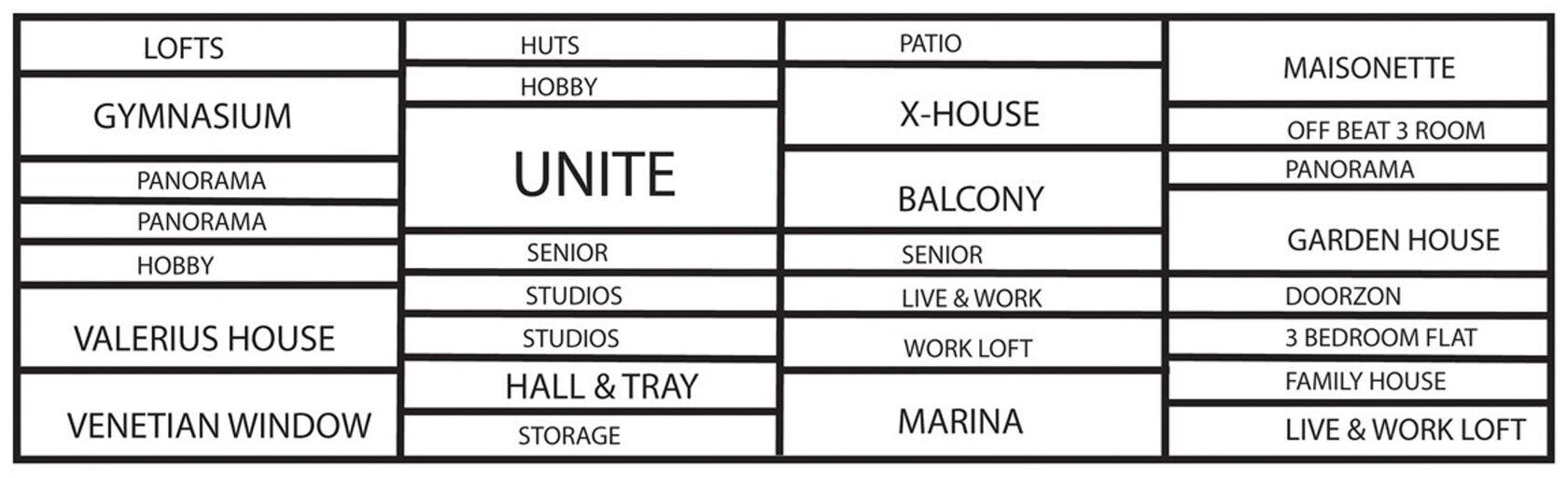

Что есть жилье в современном городе? Это прежде всего — девелоперский продукт. Раньше жилье было социальным благом, которое государство распределяло по своему усмотрению, теперь жилье может выступать и как социальный минимум и как привилегия, равно как инвестиция или залоговая единица. Если рынок недвижимости меняется, значит нужно придумать универсальный продукт, отвечающий всем потребностям. Согласно такому принципу, например, голландское бюро MVRDV в 2003 году создали жилой комплекс Silodam. Они совместили в одном здании различныетипологии жилья, предложив покупателям в одном здании выбирать в каком пространстве им жить или работать. Смешанная программа из 157 помещений, офисов, рабочих помещений, коммерческих площадей и общественных пространств организована в городской оболочке глубиной 20 метров и высотой в десять этажей. Квартиры различаются по площади, стоимости и организации пространства.

Silodam, MVRDV (Амстердам, 2003). Общий вид

Silodam, MVRDV (Амстердам, 2003). Схема распределения типологий жилья

Город не перестает быть системой, но утрачивает идеологию. Вы можете соединять в одном пространстве несколько концепций без привязки к какой-либо одной программной идее, как это было в эпоху модернистского районирования. Устойчивый, медийный, 15-минутный, феминистский и любой другой «город» теперь упакованы вместе и продаются как «продуктовый мастерплан». Горожанин формализован как потребитель жилья и рассматривается преимущественно только в этой роли.

Город становится продуктом девелопера. Он развивается с учетом придуманной бренд-стратегии, его архитектурный ландшафт — это отражение его бренда. Это его «брендшафт» [4]. В городе девелопера находят отражение любые возможности современной архитектуры. Архитекторы принимаютсамые сложные вызовы заказчиков — они стараются быть такими же успешными как их клиенты. При такой стратегии уже не актуально сдержано-пуританское «Меньше — значит больше» Миса Ван дер Роэ, создателя интернационального стиля модернистской архитектуры, более привлекательно «Да — это больше» Бъярке Ингельса [5], который всегда предлагает клиенту решение, удовлетворяющее не только его финансовый аппетит, но интегрирующее бренд заказчика в урбанистический контекст. Такие решения могут работать и на уровне знаков, и на уровне функциональной программы.

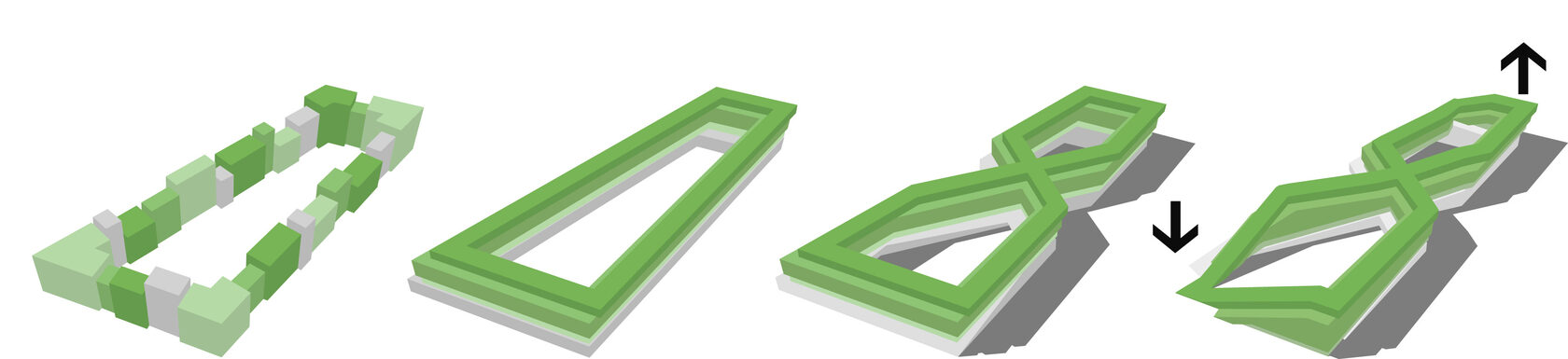

Один из таких примеров у Ингельса – жилой дом «8 House», в котором традиционное вертикальное деление на функциональные блоки заменено на горизонтальное, при этом каждый уровень представляет собой единый жилой блок, начиная от таунхаусов и заканчивая пентхаусами на самом верхнем этаже. Форма здания продиктована также и желанием сделать дворы более приватными и обеспечить необходимую инсоляцию, а срез угла позволяет сделать больше видовых окон с обзором на воду. Широкий внутренний пандус предназначен для велопрогулок (можете прокатиться с первого на 11 этаж), правда нумерация блоков раздражает курьеров, которым нужно каждый раз смотреть неудобную схему здания чтобы найти нужную квартиру [6].

8 House, BIG – Bjarke Ingels Group (Копенгаген, 2010). Общий вид

8 House, BIG – Bjarke Ingels Group (Копенгаген, 2010).

Диаграмма основных этапов формообразования здания

Диаграмма основных этапов формообразования здания

Кадр из д/ф «The Infinite Happiness», 2015 (реж. IlaBêka, Louise Lemoine), в котором рассказаны истории, связанные с личным отношением жителей «8 House» к зданию

Город как бренд

Кажется, что создавать с нуля целый город это экономически невыгодная затея, к тому же мы знаем немало примеров, когда надежды политиков и градостроителей не то, чтобы не оправдались, а полностью дискредитировали такой подход (например, кейс новой столицы Бразилии) [7]. Но и в XXI веке мы видим, что ничто так не укрепляет авторитет действующей власти как возведение нового города, будь то новая столица (Астана, Казахстан: перенос столицы дал бурный толчок к изменению облика города), образ города будущего (Сонгдо, Южная Корея) или даже город имени себя для диктатора (Аркадаг, Туркменистан).

Город — это пространство политики, а для любого политика важен прежде всего его имидж. Создание привлекательного имиджа государства через создание новых знаковых городских пространств — это отличная бренд-стратегия, которую активно эксплуатируют, например в странах Персидского залива. В нулевых Объединенные Арабские Эмираты стали акселераторами экономических изменений в регионе и показали, что возможно воплощение любой архитектурной фантазии. Будь то создание искусственного архипелага для роскошной жизни (Пальмовые острова в Дубае) или утопический проект линейного города, напоминающий биоклиматический киберпанк (проект The Line в Саудовской Аравии; в 2024 году проект существенно изменили).

Рукотворный остров Джумейра, Пальмовые острова (Дубай, ОАЭ, 2001-2006)

Концепция города The Line (проект «NEOM», Саудовская Аравия)

Чтобы создать сильный бренд, городским управленцам необходимо сформировать набор атрибутов, которыми обладает их город — на их основе они могут сформировать позитивное восприятие у целевой аудитории. Для этого необходимо участие всех стейкхолдеров и директивный подход здесь не будет эффективным. Но важно помнить, что город — еще и пространство социального договора, поэтому результат внедрения бренда города будет успешным только тогда, когда он будет принят его жителями. Город, который стремится быть привлекательным как продукт должен иметь бренд, у которого высокая потребительская лояльность. Для повышениялояльности бренда города стейкхолдеры стали активно осваивать еще одно важное пространство для человека XXI века — цифровое пространство.

Город как медиа

«Принципиальное отличие нашего времени в том, что повсеместное проникновение цифры не только ускоряет процессы медиации, но и формирует принципиально новый феномен пространства. Сегодня пространственный опыт любого человека складывается из взаимодействия с архитектурой и интерьером с одной стороны и различными медийными интерфейсами — с другой. Мы уже не можем сказать, что город — это лишь материальная структура, но равно и не можем утверждать, что материальные структуры утратили свое значение, а важны только лишь цифровые. Феномен города XXIвека существует на стыке этих двух сфер» — так говорит [8] профессор Университета Мельбурна,Скотт Маккуайр, исследователь медиа и автор книги «Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство», о влиянии современных медиа на общество и городское пространство. Google и Яндекс значительно повлияли на развитие картографии и качество геоданных, которые используются, например, для определения точек интереса при проектировании жилого квартала, Foursquare и Tripadvisor помогают выбирать место для проведения досуга в городе, а девелоперы и архитектурные бюро ведут коммуникацию со своей аудиторией через паблики в Telegram.

Следующим шагом в развитии города как медиа-пространства стало появление цифровых двойников городов, которые показывают как текущие, так и будущие изменения городской территории. Сознательный отрыв от материального города позволил наделить цифровых двойников не только более привлекательными чертами, но и восполнить в диджитал среде, например утраты городской среды— так цифровой двойник стал симулякром [9] города реального.

В последние пару лет мы наблюдаем развитие виртуального городского пространства еще и в формате метавселенных. Термин «метавселенная» впервые появился в киберпанк-романе Нила Стивенсона «Лавина» (1992). Он представил метавселенную как всемирное виртуальное пространство, в котором люди взаимодействуют друг с другом с помощью цифровых аватаров. Метавселенная уже больше чем симулякр реальности, по сути это новая вымышленная цифровая среда, которая заменяет среду материальную, ведь в ней есть атрибуты денежного и товарного обмена (магазины, цифровые бренды и криптовалюты), сфера развлечений (концерты в игре Fortnite) и пространство для ведения бизнеса — так, например, архитектурное бюро Zaha Hadid Architects(ZHA) спроектировала собственную метавселенную под названием Liberland Metaverse, в которой архитекторы и клиенты общаются между собой и последние могут покупать участки виртуальной территории «кибер-города», придуманного архитекторами.

Метавселеная «Liberland Metaverse», созданная студией ZHA на облачной платформе Mytaverse в 2022 году

Можно предположить, что мы входим в новый этап развития городов — попробуем назвать его «мета-урбанизмом». Цифровое пространство наделяется законодательством, конкурентной валютой и собственными медиа, а значит обретение политического статуса для мета-городов — уже не за горами.

Город для человека

Конечно, современный город — это не только материальная и информационная среда, не только брендшафты и политическое пространство, но прежде всего горожане — непосредственные акторыэтой среды. Журналист и медиа-аналитик Василий Гатов пишет, что «как и любой срез современного общества, городская среда является манифестацией разнообразия, переменчивости, динамизма. <…> Продолжающийся тренд урбанизации приводит людей и в растущие города Азии и Африки, и в стагнирующие европейские центры, и в российские миллионники не только потому, что там есть работа, городские сервисы и услуги, но и потому, что города являются наиболее совершенным в своей изменчивости форматом метаобщества» [10].

Как бы ни изменялся город, в основе он остается единством urbs (города как совокупность зданий и территорий) и civitas (города как собрания горожан, граждан), как описал Блаженный Августин на примере Небесного Иерусалима. Даже в наше время чтобы метавселенная цифрового города была признана как государство оно должно иметь физическую территорию — участок земли. В частности, упомянутая метавселенная Liberland Metaverse была создана для Республики Либерленд— микрогосударства, которое занимает спорную землю между Хорватией и Сербией.

Большой вызов для современного горожанина стал усиливающейся тренд на ограничение свобод в городе. Пандемия COVID-19 показала, насколько быстро могут быть приняты решения по усилению социального контроля и жесткое ограничение одного из базовых прав граждан — свободы передвижения. Мета-города также не защищены от контроля со стороны государства, но пока еще сообщества civitasв реальном мире более интересны правительствам государств, чем сообщества civitas виртуального. Но думаю, что «новый порядок» для мета-городовбудущего уже готовится.

Что может предложить город чтобы, даже в условиях усиления государственного контроля, высокооплачиваемые молодые профессионалы выбирали его как место для жизни и работы? Отстаивая право быть привлекательным городом для успешных миллениалов, правительства крупнейших городов стали в 2010-е инвестировать в развитие своей креативной экономики.

Креативная экономика, являющаяся основой большинства развитых городов, базируется на ценностях креативного класса —представителей самых разных профессий (наука и технологии, искусство, СМИ и культура), занимающихся производством новых идей и смыслов [11].

Лучше всего креативные индустрии работают в тех городах, которые не ограничивают свободу выбора горожан и всегда открыты для перемен. Готовность к переменам и формирует город XXIвека, который объединяет общество на ценностях просвещения, инклюзии, участия в управлении и толерантности.

Литература:

[1] Роу, К., Кеттер, Ф. Город-коллаж. – М.: Strelka Press, 2018

[2] Росси, А. Архитектура города. — М.: Strelka Press, 2017.

[3] Колхас, Р. Гигантизм, или Проблема Большого; Город-генерик; Мусорное пространство. – М.: Арт Гид, 2015 — С. 16.

[4] Дайкхофф, Т. Эпоха зрелища. Приключения архитектуры и город XXI века. М.: Ad Marginem, 2023. — C. 146.

[5] Bjarke Ingels. Yes Is More: An Archicomic on Architectural Evolution. Taschen, 2009.

[6] Больше о жизни в жилом комплексе «8 House» рассказано в док.фильме «The Infinite Happiness» // Vimeo URL: https://vimeo.com/ondemand/theinfinitehappiness

[7] О сложностях и провалах при планировании и реализации города Бразилиа: Флориан Урбан «Башня и коробка: Краткая история массового жилья», М.: Strelka Press, 2019. — C. 130-159.

[8] Скотт Маккуайр. Медиа меняют наши представления о «снаружи» и «внутри» — как отдельно взятого здания, так и города в целом. Интервью Анны Мартовицкой [Текст] // Speech. - 2019. - № 22. - С. 144.

[9] Симулякр – копия, подобие (от лат. simulacrum), изображение того, что не существует в действительности. Наиболее известное значение в XX веке понятие «симулякр» приобрело в трудах французского социолога и философа Жана Бодрийяра, который сформулировал понятие гиперреальности. Гиперреальность — это симуляция реальности, невозможность отличить реальность от фантазии. Это та часть общественной жизни, которая выражена искусством, культурой, социальными отношениями. Элементами такой гиперреальности и являются симулякры. Сами по себе они не существуют, а представляют лишь подобие, образы каких-то явлений или вещей.

[10] Горожанин: что мы знаем о жителе большого города? (сборник). М.: Strelka Press, 2017. — C. 174.

[11] Понятие «креативного класса» (the Creative Class) было введено американским экономистом, географом и социологом Ричардом Флоридой. В опубликованной в 2002 г. книге «Рождение креативного класса» Флорида выдвинул гипотезу о формировании в крупных современных мегаполисах нового социального слоя, не только положительно влияющего на рост городской экономики и качество жизни, но и являющегося прообразом личности будущего, а также главным фактором общественного прогресса.

[1] Роу, К., Кеттер, Ф. Город-коллаж. – М.: Strelka Press, 2018

[2] Росси, А. Архитектура города. — М.: Strelka Press, 2017.

[3] Колхас, Р. Гигантизм, или Проблема Большого; Город-генерик; Мусорное пространство. – М.: Арт Гид, 2015 — С. 16.

[4] Дайкхофф, Т. Эпоха зрелища. Приключения архитектуры и город XXI века. М.: Ad Marginem, 2023. — C. 146.

[5] Bjarke Ingels. Yes Is More: An Archicomic on Architectural Evolution. Taschen, 2009.

[6] Больше о жизни в жилом комплексе «8 House» рассказано в док.фильме «The Infinite Happiness» // Vimeo URL: https://vimeo.com/ondemand/theinfinitehappiness

[7] О сложностях и провалах при планировании и реализации города Бразилиа: Флориан Урбан «Башня и коробка: Краткая история массового жилья», М.: Strelka Press, 2019. — C. 130-159.

[8] Скотт Маккуайр. Медиа меняют наши представления о «снаружи» и «внутри» — как отдельно взятого здания, так и города в целом. Интервью Анны Мартовицкой [Текст] // Speech. - 2019. - № 22. - С. 144.

[9] Симулякр – копия, подобие (от лат. simulacrum), изображение того, что не существует в действительности. Наиболее известное значение в XX веке понятие «симулякр» приобрело в трудах французского социолога и философа Жана Бодрийяра, который сформулировал понятие гиперреальности. Гиперреальность — это симуляция реальности, невозможность отличить реальность от фантазии. Это та часть общественной жизни, которая выражена искусством, культурой, социальными отношениями. Элементами такой гиперреальности и являются симулякры. Сами по себе они не существуют, а представляют лишь подобие, образы каких-то явлений или вещей.

[10] Горожанин: что мы знаем о жителе большого города? (сборник). М.: Strelka Press, 2017. — C. 174.

[11] Понятие «креативного класса» (the Creative Class) было введено американским экономистом, географом и социологом Ричардом Флоридой. В опубликованной в 2002 г. книге «Рождение креативного класса» Флорида выдвинул гипотезу о формировании в крупных современных мегаполисах нового социального слоя, не только положительно влияющего на рост городской экономики и качество жизни, но и являющегося прообразом личности будущего, а также главным фактором общественного прогресса.