Автор: Ольга Рокаль, архитектор, педагог, сооснователь бюро UTRO и образовательного проекта «МЕСТО:», преподаватель проектной студии в школе МАРШ

Проектирование в наши дни немыслимы без образов. Они создают общее впечатление, задают стилеобразующие рамки и помогают представить общую концепцию. С их помощью строится коммуникация архитектора как с заказчиком, который благодаря образам визуализирует будущий проект, так и с конечным пользователем — жителем города.

Суть образа пространства и его функции

Я разделяю образы на два типа. Первый — профессиональные, которые помогают выстраивать концептуальные опорные точки проектов. Они могут базироваться на общепринятых в архитектурном и культурологическом сообществе кодах и архетипах: художественных стилях, отсылках к большим мастерам или их работам.

Второй — массовые и поп-культурные, формирующие визуальные ассоциации у более широкой аудитории. Они легко считываются и понятны людям с разным опытом и бэкграундом, например, тема природы (лес, роща, лед, волна), музыки, литературы, науки, исторических событий и т.д.

Образ создаёт многослойность, делает проект более интересным и увлекательным.

В работе с девелоперскими территориями создаваемая визуальная концепция чаще всего связана с маркетингом. Практически у каждого нового ЖК название и стратегия продвижения появляются даже раньше архитектурного и ландшафтного проектов. И в этом случаи, архитектурные визуальные коды нужны в первую очередь, чтобы повысить ценность и привлекательность объекта в глазах будущих покупателей.

В общественных пространствах и культурных институциях образ выполняет другую функцию — он создаёт многослойность, делает проект более интересным и увлекательным, а иногда помогает заинтересовать чем-то новым.

В образы также можно закладывать и познавательную составляющую. Как, например, в нашем недавнем проекте Playhub для компании ПИК в Мытищах. Центральной темой пространства стали акведуки, рассказывающие историю о первом московском водопроводе, некогда проложенном на этом месте. Арочные мосты — это не просто декоративные и игровые объекты, а способ рассказать историю, проявить ее контекст и значимость. Поэтому мы добавили разные элементы, которые помогают немного разобраться в теме водоснабжения и инженерных инноваций. Безусловно, не каждый посетитель захочет так глубоко погружаться в историю, но важна сама возможность такой активности. Образы в этом случае раскрывают образовательный потенциал городского пространства.

Другой пример, наших коллег из бюро АФА — игровая площадка «Фрегат Пётр и Павел» в Новой Голландии. Здесь остов корабля сразу впечатляет посетителей, открытый каркас позволяет детям увидеть конструктивные особенности судна, создавая не только игровое пространство, но и своеобразную кораблестроительную экспозицию под открытым небом.

Playhub «Акведук», бюро UTRO

«Фрегат Пётр и Павел», бюро АФА

Образы, которые ограничивают пространства

Любой проект неизбежно подвергается изменениям. Эксплуатация, новые, непредвиденные сценарии использования, внешние обстоятельства — все это влияет на объект. Поэтому важно понимать, может ли пространство адаптироваться и все еще транслировать заложенную идею или же оно остается жесткой структурой, требующей значительных затрат на поддержание изначальной задумки.

В нашей практике встречались случаи, когда концепция разбивалась о реальность. В сквере «Огородная слобода» мы воспроизводили «Царский огород». Он был наполнен многолетними травами и растениями, которые рассказывали о том, что здесь было несколько веков назад. Однако компания, занимающаяся эксплуатацией, допустила ряд ошибок в уходе, и растения не выжили. В результате изначальный замысел был утрачен.

Еще один показательный городской пример — парк «Зарядье». Проектом в нем была заложена очень сильная идея — отсылка к разным природным зонам регионов России. Архитекторы и дендрологи проделали огромную работу и наполнили парк растениями из разных климатических поясов страны. Однако, парк является атрактором для слишком большого количества посетителей с разным культурным багажом и опытом. И многие из них не понимали, почему в парке ограничены некоторые зоны и чем так важны мхи из средней полосы России. В результате, пространство начали упрощать, а озеленение адаптировать под новые запросы. А там, где задумывались естественные ландшафтные элементы, появились сезонные цветники, высаженные в рамках городских фестивалей.

Восприятие всегда субъективно и зависит от личного опыта человека, что неизбежно влияет на понимание образов.

Другими словами, архитектурные образы — это не просто ориентиры для считывания концепции пространства, но и инструмент работы с его формированием. Они помогают создать запоминающуюся среду, но также способны ограничивать её развитие, если воспринимаются как догма. Важно не только использовать узнаваемые коды, но и переосмыслять их, адаптируя к специфике каждого проекта, иногда уже и в процессе эксплуатации.

А существует ли единый образ и что такое «общее место»

В нашем рассуждении о визуальных кодах и как они воспринимаются аудиторией, мы пришли к концепции «общего места». И в первую очередь у нас возник вопрос, а возможно ли создать такое «место», которое будет считываться всеми людьми одинаково, независимо от их бэкграунда и мировоззрения.

В классической риторике термин loci communis обозначает устойчивые образы, мотивы и ситуации, которые понятны большинству людей, независимо от их культурного багажа. Это своего рода архетипические конструкции, которые считываются интуитивно. Однако восприятие всегда субъективно и зависит от личного опыта каждого человека, что неизбежно влияет на понимание образов.

Да и сами авторы не всегда стремятся к созданию «общего места». Напротив, в архитектуре часто вперед выходит элемент элитарности, стремление к уникальности, а не к универсальности. Мы и сами иногда так делаем. При создании парковых объектов в одном из проектов для города мы работали с образами руин и отсылками к историческим постройкам из кирпича, которые раньше находились на территории. По нашей концепции, эти объекты продолжали диалог с пространством через материал и культурный контекст и напоминали о колоннаде перистильного храма, Аппиевой дороге, остове колокольни, заводской трубе и т.п. Мы понимали, что пространством будут пользоваться обычные люди, которые могут не знать о таком направлении в парковом искусстве, как романтическая руина и не распознать заложенные в проекте смыслы, но это не помешает получить им удовольствие от пространства и его атмосферы.

Рисунки романтических руин, автор: Денис Гаврилин, источник: бюро UTRO

В свое время buromoscow сделали проект Триумфальной площади, в которой основной идеей стала эстетика Оттепели 60-х годов. Авторы конструировали образ молодости, свободы, романтики через качели, преобладающий белый цвет объектов, озеленение, мягкий свет и т.д. И, хотя не все знают историю площади и о выступлениях молодых литераторов группы СМОГ, горожане, даже зрелого возраста, с энтузиазмом раскачиваются на качелях. Лёгкая, радостная атмосфера места задала огромный тренд на городские качели, и нормализовало новый пользовательский сценарий для взрослых людей.

Триумфальная площадь, источник: Tatlin

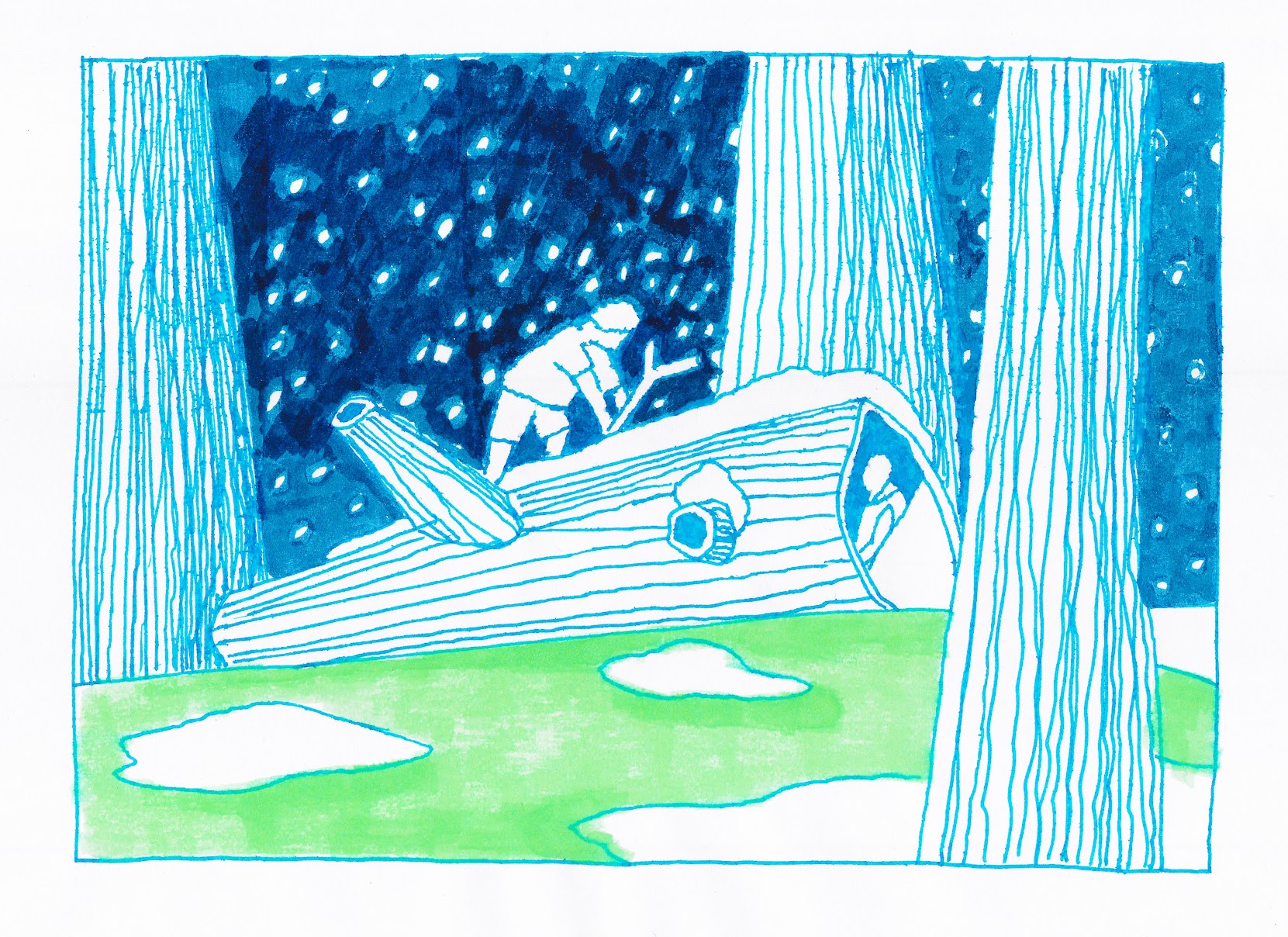

Другой пример — проект «Ателье» в Доме культуры «ГЭС-2», над которым мы работали вместе с художницей Светой Шуваевой. Центральным элементом игровой инсталляции стало большое полое бревно. Мы создавали волшебный лес с поваленным деревом с ветками, дуплами и мхами. Однако посетители видели в нем самые разные вещи: бочку князя Гвидона, карандаш, ракету. Это наглядно показывает нам, что заложенный замысел не всегда считывается так, как было задумано автором, но посетители через трактовки присваивают его и делают своим.

Игровая «Лес», пространство «Ателье» в Доме культуры «ГЭС-2», автор рисунка: Света Шуваева, источник: бюро UTRO

Особенно показателен опыт в сфере жилой недвижимости. Девелоперы часто упаковывают жилые комплексы в образы и концепции, предполагая, что эти визуальные идеи будут прямо влиять на пользовательские сценарии. Однако на практике важно учитывать, что восприятие может сильно отличаться от авторской задумки. Ошибочно думать, что созданный образ автоматически формирует поведение людей.

Как мы исследовали концепцию общего места

Рассуждение об «общем месте» и возможности его создания возникли не просто так. Они опираются на наше исследование, которое неожиданно для нас самих выросло из художественного высказывания.

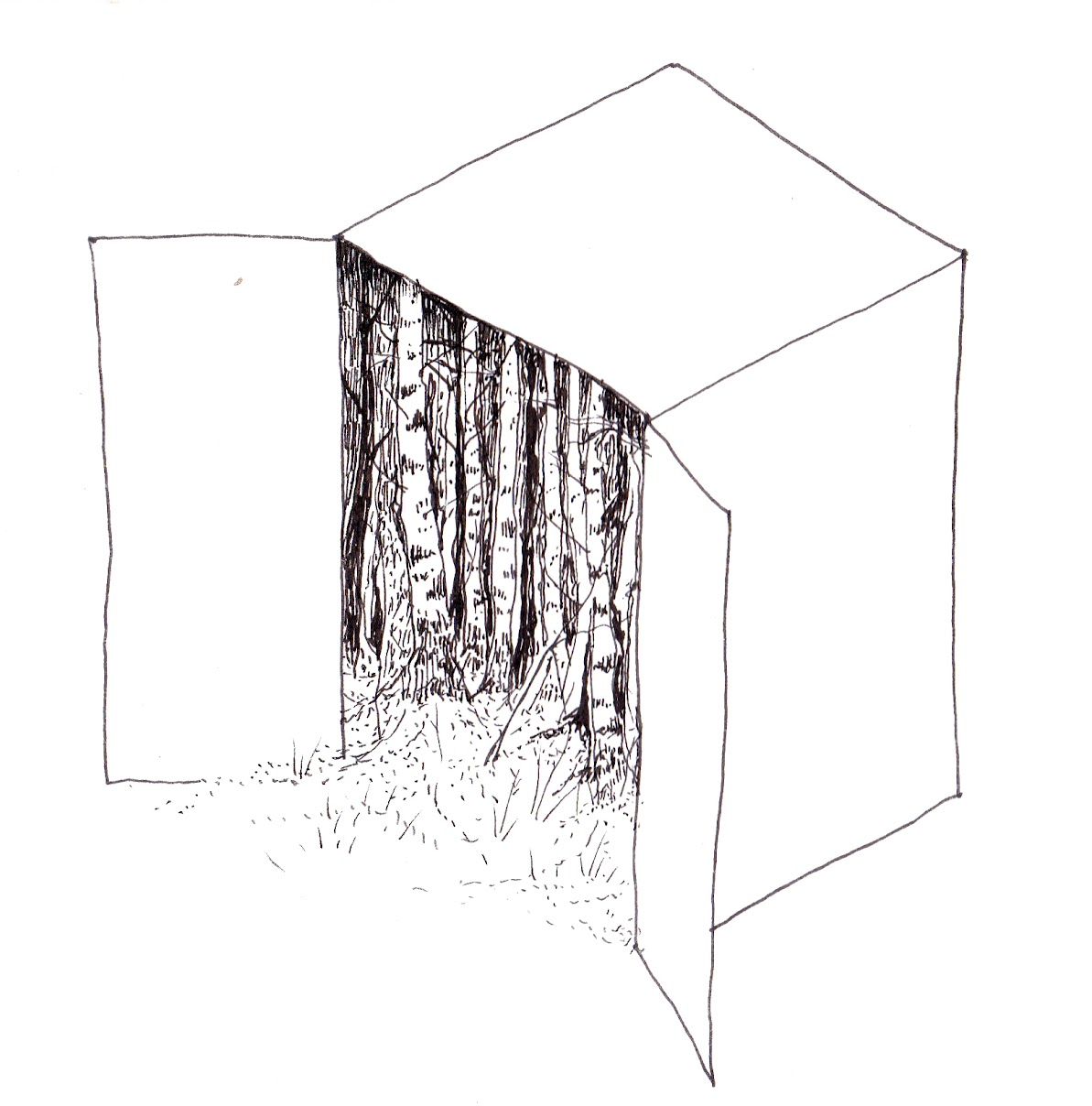

Участвуя в выставке «Архитектура 1.0» в A-House, мы создали инсталляцию «Общее место», воспроизводящую один из общепринятых архетипов «лес в городской среде». Мы наполнили небольшую камеру растениями, мхами, запахами, светом и звуками леса. А гости могли заглянуть внутрь и записать в блокноте свои мысли и ощущения от пребывания там. За три дня выставки мы собрали более 400 записей с ассоциациями и воспоминаниями о разных местах и событиях, в которые переносились посетители, находясь внутри инсталляции. Изначально мы нигде не планировали использовать результаты, но погрузившись в анализ, поняли, насколько эти записи глубокие и основательные, и нам показалось важным поделиться этими инсайтами.

Экспозиция «Общее место», выставка «Архитектура 1.0», A-House. Бюро UTRO

Восприятие образов не всегда следует авторскому замыслу, но при этом может находить собственные, не менее значимые смыслы

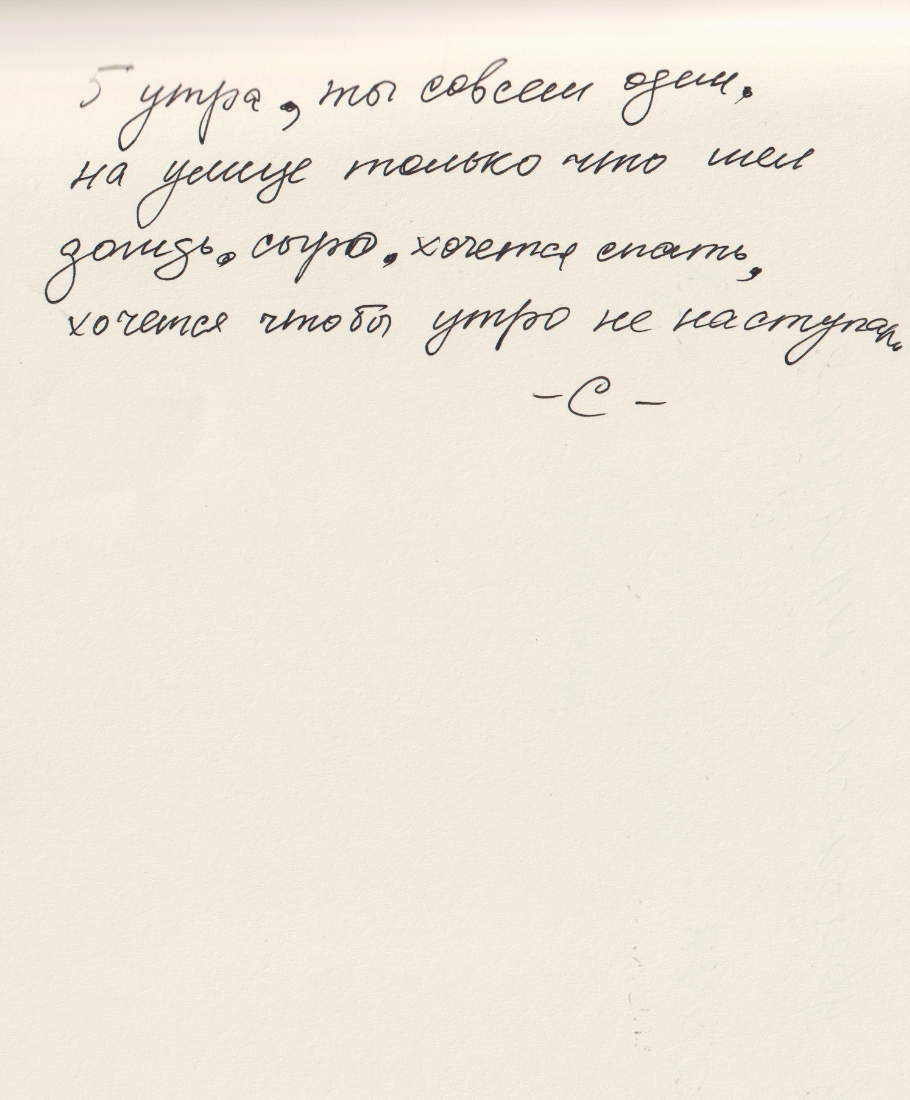

Например, мы проанализировали, какое время дня видят люди в нашем образе, и у 60% — это раннее утро, у 16% это вечер и о ночи думали 4%. Почти половина посетителей представляли себе образ весеннего места, чуть меньшее количество думало о лете, и совсем немногие об осени. Интересно, что один человек даже погрузился в воспоминания о зимнем снеге и новогодней елке. Также были записи с конкретными воспоминаниями из детства в деревне у бабушки, на речке или на берегу Балтийского моря.

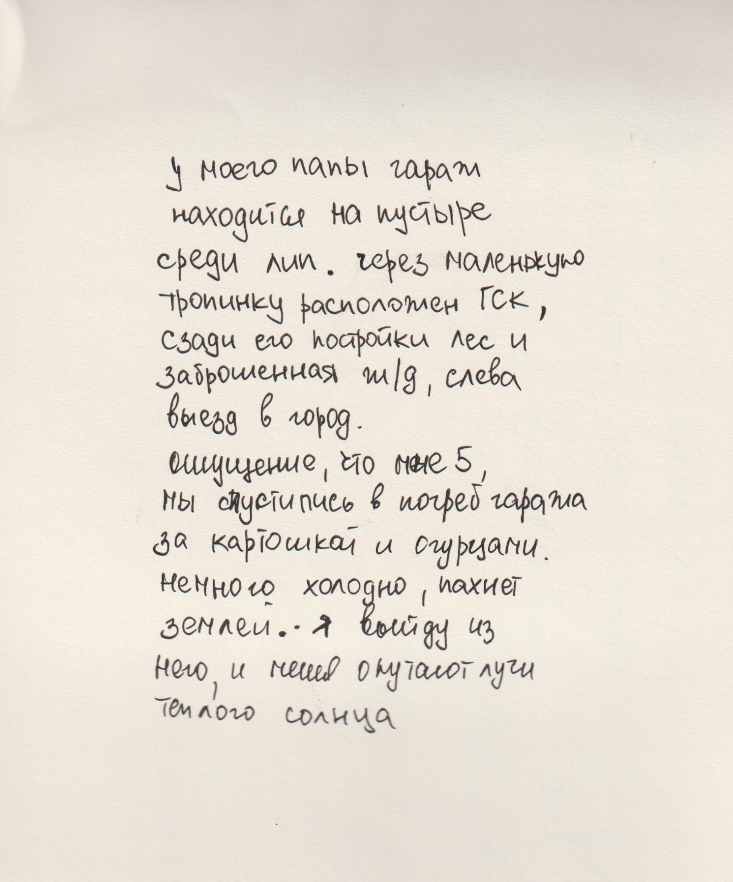

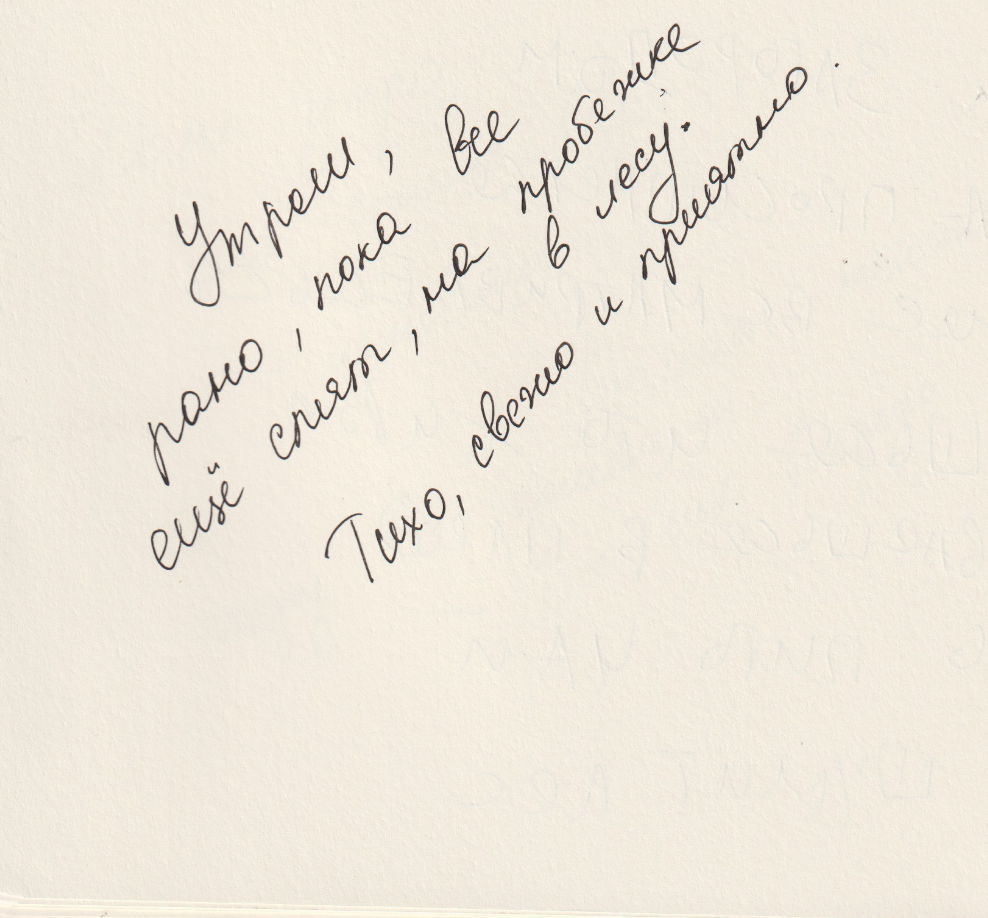

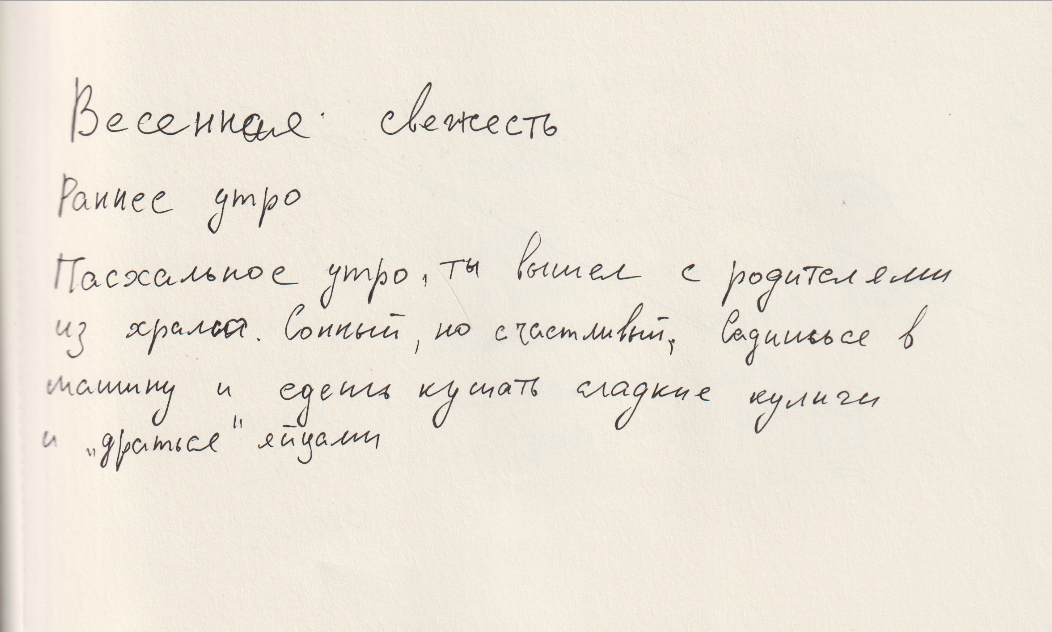

Записи с воспоминаниями и ассоциациями посетителей экспозиции «Общее место», выставка «Архитектура 1.0», A-House

Другими словами, в нашей инсталляции не получилось создать «общее место», хотя наша цель была именно в этом. Но более ценным стало зрительское присвоение этого пространства и наделение своим, сакральным смыслом для каждого. Восприятие образов не всегда следует авторскому замыслу, но при этом может находить собственные, не менее значимые смыслы.

Результаты исследования нас поразили. Казалось бы, это очевидные вещи, но они приобретают совершенно новое значение, когда ты сталкиваешься с реальными отзывами людей, которые не всегда можно получить в работе с городскими пространствами. Восприятие инсталляции оказалось очень разным, хотя схожие впечатления все же повторялись, их было немного.

Работа над исследованием еще раз напомнила о важность учитывать субъективное восприятие пользователей при создании окружающей среды и заставила задуматься, как разные аудитории взаимодействуют с пространством. В обычной архитектурной рутине такая практика возможна крайне редко, но мы стараемся в некоторых проектах или образовательных событиях проводить субъективные исследования.

Один из инструментов которыми мы пользуемся — анкета театральной группы «Римини–протокол». Это список, разделенный на 9 тематических блоков, который помогает сфокусироваться и посмотреть на объект исследования с разных точек зрения: звук, ландшафт, запах, цвет, ритм, тактильные ощущения, люди, диалоги, характерные черты. Метод «Римини-протокола» оказался чрезвычайно полезным инструментом для исследований в рамках образовательных событий и воркшопов о городской среде. Он помогает ответить на вопросы: что формирует среду, в которой находится место, из каких элементов эта среда состоит, а затем разложить место на составляющие его элементы. Методом легко может пользоваться и профессионал, и новичок, один или с группой. Полученные участниками данные мы собираем в общую вернакулярную карту и вместе смотрим, что повторяется, а что упоминается один раз.

Этот подход помогает выявлять общие знаменатели, позволяет сформировать более точные проектные гипотезы. Он наглядно демонстрирует, насколько по-разному люди воспринимают территорию, исследуют пространство и взаимодействуют с ним.

Значимость результатов и выводов исследования

Полученные данные дают нам ценный урок — не стоит быть слишком самоуверенным в предположениях о том, как аудитория будет интерпретировать концепцию пространства. Это важно не только в архитектуре, но и во всех сферах.

Зачастую заложенные образы имеют коммерческую цель — повышение стоимости пространства за счет его уникальности, создание привлекательного имиджа. Однако для нас, как архитекторов, это в первую очередь форма самовыражения.